ブランド

ジャーナリズムとは

WEBブランディングや

オウンドメディアに活用!

今回のテーマは「ブランドジャーナリズム」についてです。

WEBサイトは、「企業が見せたい情報を見せる」という考え方から「生活者が欲している情報を提供する」という方向へとシフトしてきています。そのような流れの中で、わたしが注目しているのが、「ブランドジャーナリズム」という考え方です。

今回は、もう少しこの「ブランドジャーナリズム」について掘り下げていきます。

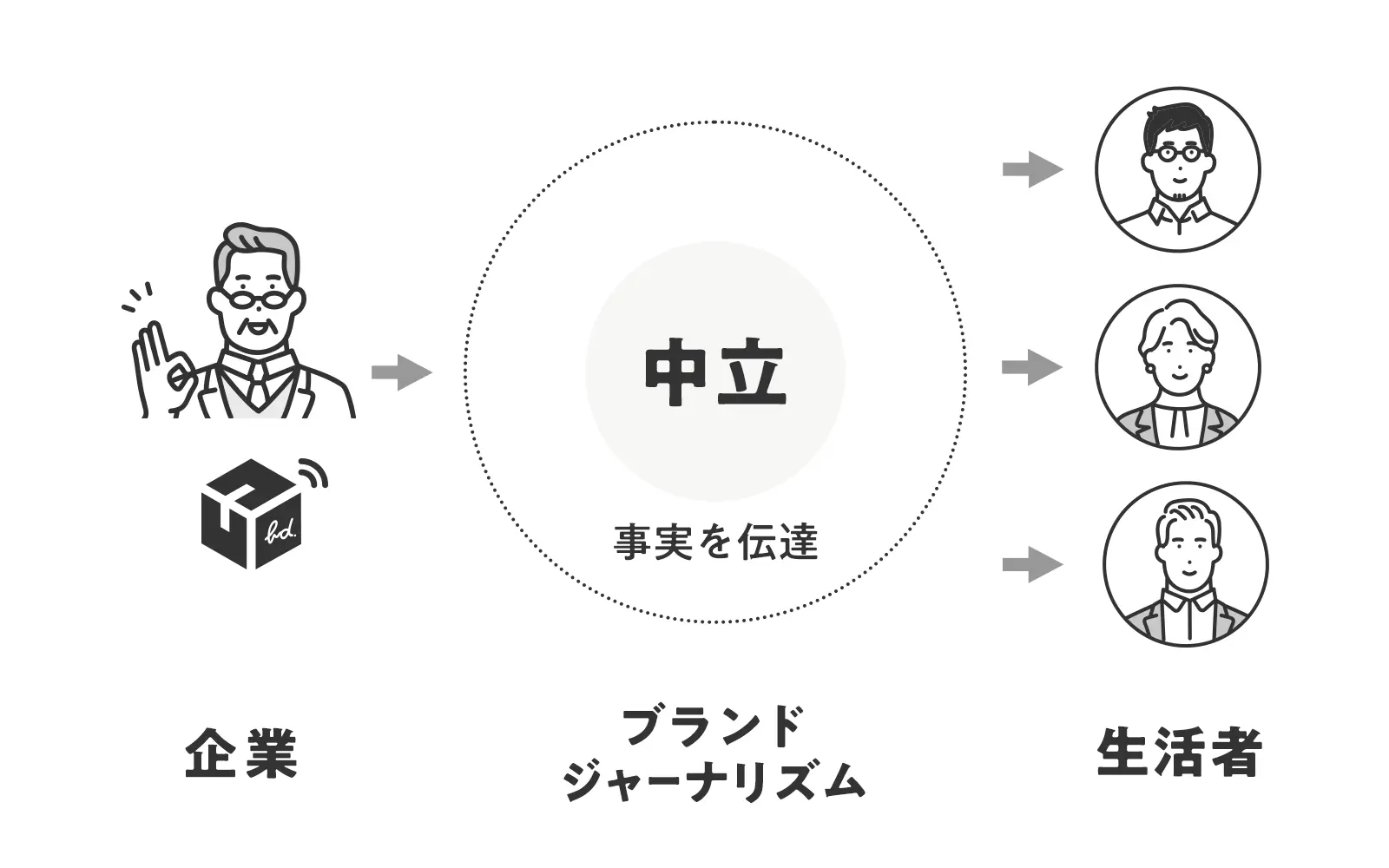

ブランドジャーナリズムとは「企業が客観的、且つ中立な立場で商品やサービスについて情報を生活者に伝えていく」という考え方。

簡単に言うと、

「自社の商品やサービスをジャーナリストのように中立的な立場で生活者に伝える!」

という考え方です。

企業自身から情報発信をするのは、以前のプッシュ型の営業手法で古いのではと考えられる方も多いでしょう。確かに実際ブランドジャーナリズムでは商品やサービスのいいところを企業が伝えていくことになるので、大きく分けるとプッシュ型の範囲になります。

でも本当は、このブランドジャーナリズム、生活者が欲しい情報を企業自身が正確に提供するという新しいプル型に属するものなのです。

なぜ生活者が企業側の正しい情報を必要に思っているのか、またブランドジャーナリズムが有効なのかをWEBでの活用法を中心に説明していきます。

以前は、広告であることを隠し、著名人や権威者から商品やサービスをPRするという手法(ステルスマーケティング:以下ステマ)もありました。そのことが社会的に大々的に問題になり生活者の意識も変わってきました。

また、SNSの普及により生活者自身が情報を発信でき、ネット上では匿名の膨大な情報が存在するようになりました。そのため生活者は情報に対して疑心暗鬼な状態になってきているという背景があります。

生活者はいろいろな手法で課題解決をしようとします。

google等の検索エンジンで課題を入力すると多くの検索結果が出てきます。でも、その情報が多すぎて、どの情報が正しいのかが判断できなくなってきているのです。

その流れを受けgoogleの検索アルゴリズムも進化し、E-A-T(Expertise:コンテンツの専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)を重視し、生活者の意図に合う検索結果を表示するようになってきています。

ブランドジャーナリズムはこの「E-A-T」と相性がよく、ブランドジャーナリズムを後押しすることに繋がっています。

企業の意識の変化もブランドジャーナリズムを進める理由の一つです。

ただ単に売上を上げるということではなく、「自社商品の良さ」や「他社商品との差」を生活者目線で伝え、理解してもらい購入してもらうことが重要という考えに変化してきています。

理解し納得してもらうことで継続的に購入してもらう方が、短期間的な売上を上げるよりも有益だと考えるようになってきています。(ブランディングやCRMによるLTVの向上等)

この他にもブランドジャーナリズムが必要になってきている理由は多々あると思います。

ただ、基本的には情報が氾濫している中で、信頼、安心等を担保できる情報を生活者は求めています。

企業からの発信される「ブランドジャーナリズム」の情報はその欲求を満たすことが可能なのです。

では、特にどんな生活者にブランドジャーナリズムは役立っているのでしょうか?

生活者が商品を購入するまでには様々な心理変容をしていきます。

その変化を捉えるため、よく使用されるフレームワークが「AISAS」と呼ばれるものです。

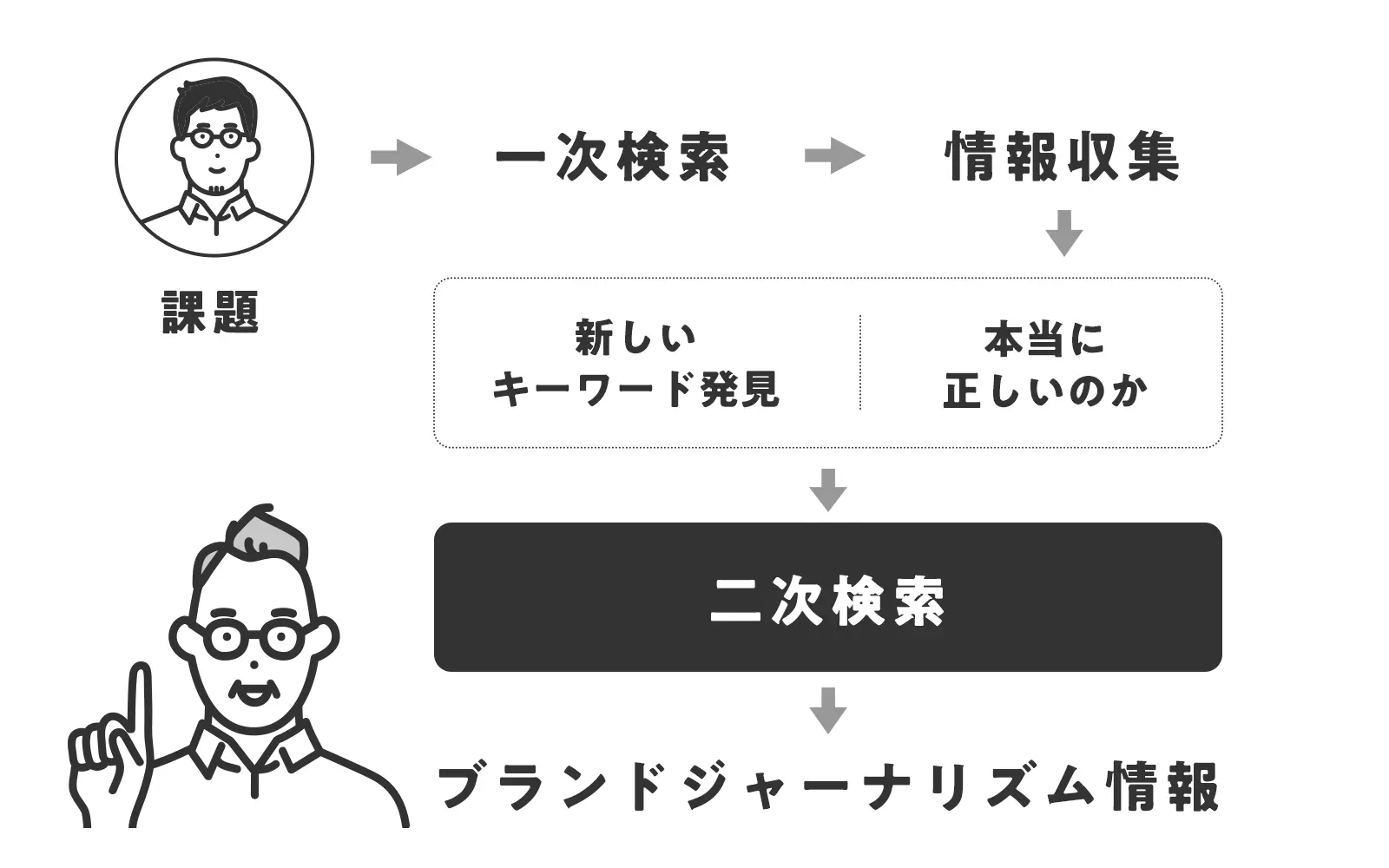

今回は上記の中の「S(SEARCH)」部分に注目し、さらに深く分解した形で考えています。

「SEARCH」の中での生活者の行動

上記の行動の中で、ブランドジャーナリズムが一番効果があるのが、「二次クエリ検索」「最適な課題解決」のときになります。

生活者が、課題解決のために検索をする「一次クエリ検索」。でも、この段階での検索キーワード(クエリ)では様々な情報が散乱しており正しい判断ができない可能性があります。一次クエリで情報を探し続ける間に、本来の課題解決に必要な専門的な「キーワード(クエリ)」が見えてきます。

このキーワードを検索するのが「二次クエリ検索」です。この「二次クエリ検索」に専門家として応えることができるのが「ブランドジャーナリズム」の特徴です。専門家として、そのキーワード(クエリ)の課題解決をすることで生活者は信頼を感じることに繋がります。

二次クエリ検索時にいいイメージが残れば、ブランドに対しての高感度が上がることになります。

では、どのような方法で生活者にWEB上でブランドジャーナリズムを伝えていくのでしょうか。

一番いい方法は「オウンドメディア」と融合をさせた形です。

オウンドメディアはどちらかと言うと興味喚起系や流入施策等リードジェネレーションでの活用に重きが置かれています。そのオウンドメディアとブランドジャーナリズムをうまく融合させることで、リードから顧客への育成・引き上げを効果的におこなうことができます。

また、オウンドメディアはSEOも考慮に入れることもでき、新規生活者の流入等ブランドに対する接点強化も計ることができます。

商品やサービス自体のことだけではなく、ブランドストーリーなどの情緒的な側面も伝えていくことで、自社商品が選ばれやすくなります。また、顧客になった後も、新たなコンテンツを追加することで商品の新しい使い方やサポートの情報を発信でき、継続的に接点を持つことができブランディングを強化することが可能です。

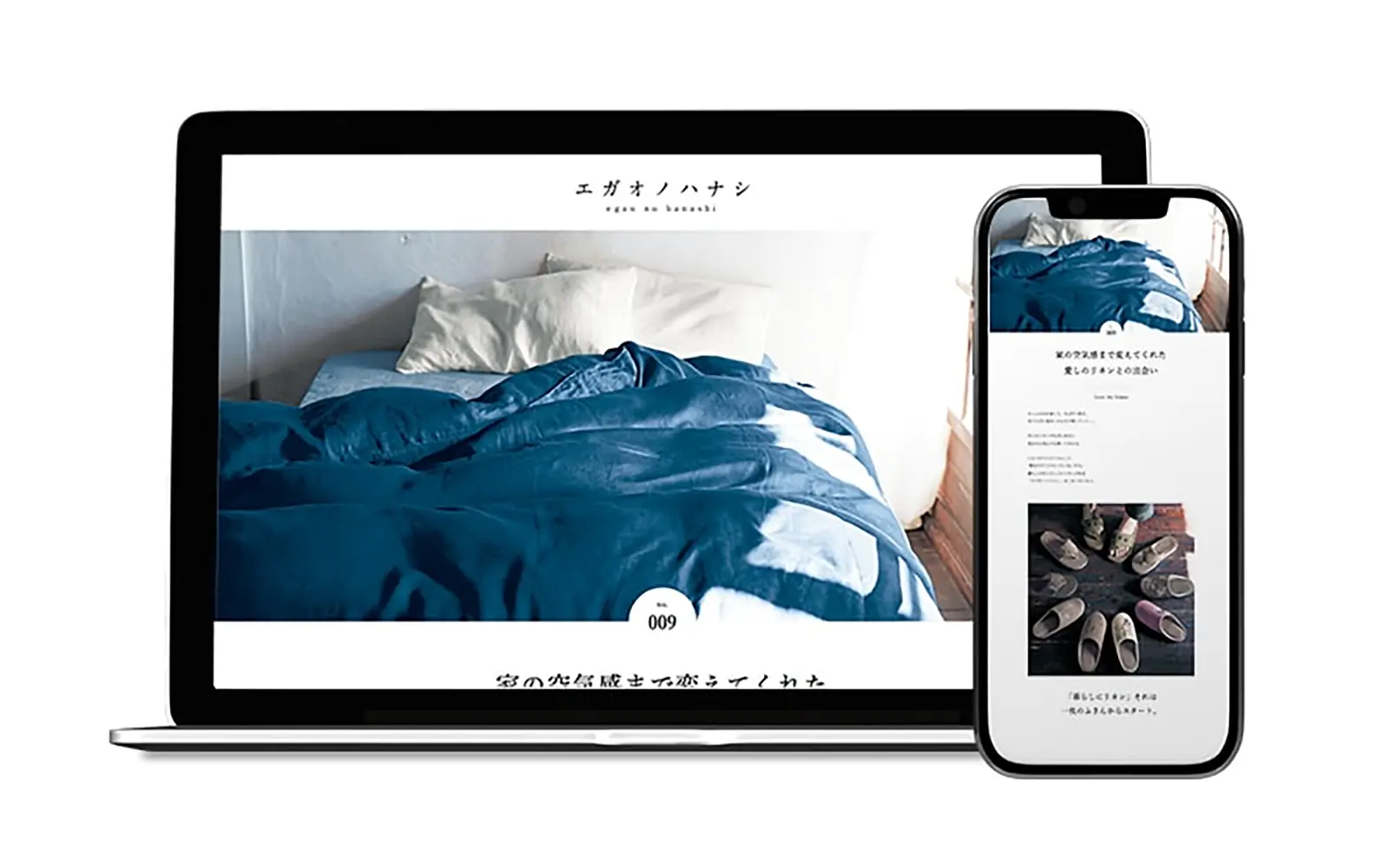

千趣会:エガオノハナシ

ベルメゾンで取り扱っている商品を生活者目線で伝える「エガオノハナシ」。

開発者やバイヤー視点でのブランドストーリーを伝えています。実際の購買にも寄与しています。

情報過多な状況下で、生活者は情報をきちんと収集し判断することができなくなってきています。

そのような時代背景の中、企業は客観的且つ生活者目線での情報を提供することで生活者を安心させていく義務があると思っています。

短期的な売上を考えるのではなく、長く愛される企業を目指す。そのためにも「ブランドジャーナリズム」という考え方は非常に重要だと思っています。